《欧易区块链60讲》是由欧易与新浪科技联合推出的系列科普内容,通过动画、文章等形式,从概念到应用系统性地介绍区块链知识,面向零基础用户。本集由数字资产研究院副院长孟岩指导完成。

2008年全球金融危机爆发,同年10月31日,署名“中本聪”的作者发布《一种点对点的电子现金系统》论文,首次提出比特币的运行机制。2009年1月3日,中本聪在芬兰赫尔辛基的一台服务器上挖出第一批比特币,标志着比特币的正式诞生。2010年5月,一名程序员用1万枚比特币购买两块披萨,完成了比特币的首次定价与实物交易。

比特币作为区块链的首个应用广为人知,但许多人对其底层技术——区块链的名称由来仍感陌生。要理解“区块链”这一名称,需从其数据结构入手。

数据库界的变形金刚:区块和链的完美组合

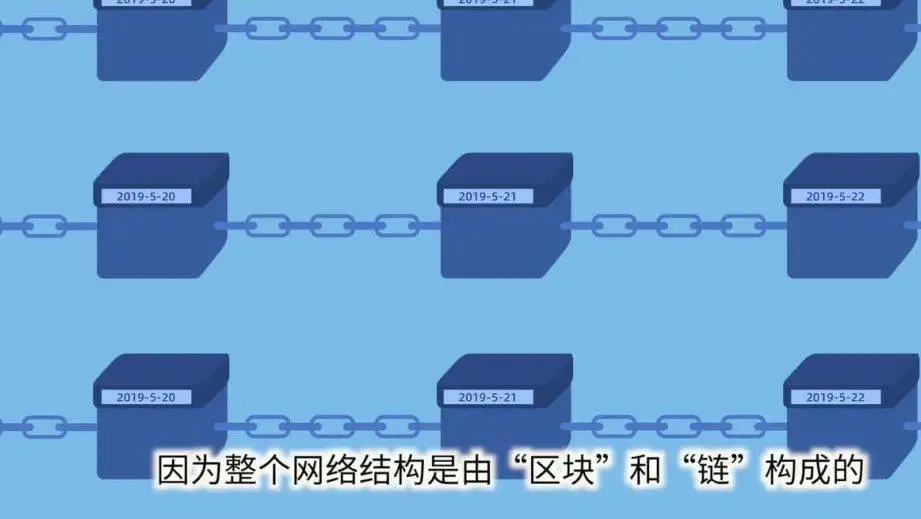

要理解区块链为什么叫区块链,关键在于它的数据结构。区块链本质上是一个不可篡改的数据库,由一个个数据块按照时间顺序链接在一起,形成链式结构,因此得名“区块链”。

在数据上传过程中,交易信息会被打包成一个个数据块,这就像工厂将水果封装到玻璃罐中制作水果罐头一样。每个被打包好的数据块被称为“区块”,它是这个数据库的基本存储单元,记录了一段时间内网络节点间的全部交易信息。

以比特币为例,在2009年1月3日,中本聪在芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上创建了第一个区块,也就是“创始区块”,这标志着比特币的正式诞生。每个新区块在生成时,都会通过密码学方法与上一个区块关联起来,形成一个不断延伸的链条,从而确保整个数据库的安全性和可信度。

数据保险箱的密码学秘籍:哈希算法如何防篡改

区块链通过哈希算法保障数据安全,这是一种密码学方法,用于生成称为“哈希值”的唯一数字指纹。每个区块都包含上一个区块的哈希值,以此形成关联。哈希函数的特点是,只要输入数据发生微小变化,例如仅改动一个字符,整个哈希值就会完全不同。这意味着如果有人试图篡改之前区块中的数据,后续所有区块的哈希值都会发生变化,从而被系统检测到。

这种链式关联机制确保了数据的安全性。所有区块通过哈希算法依次连接,形成一条不可分割的数据链。任何篡改行为都会引发连锁反应,使整个链的哈希值不一致,进而被网络中的其他参与者识别和拒绝。

从chain of blocks到区块链:中文译名的演变故事

在比特币的原始白皮书中,这项技术被形象地称为“chain of blocks”,直译就是“由区块组成的链”。这个名称直观地反映了其数据结构特点——数据按时间顺序打包成块,再通过密码学方法连接成链。

在最早的中文翻译版本中,“chain of blocks”被创造性地译为“区块链”。这个译名既保留了英文原意中“区块”和“链”两个核心要素,又符合中文的表达习惯,可以说是直译与意译的完美结合。

随着时间的推移,“区块链”这个名称逐渐被广泛接受和使用,最终成为这项技术的标准中文称谓。对应的英文名称也演变为更简洁的“blockchain”。这个命名过程体现了技术概念在跨语言传播时的适应与演变。

金融圈的香饽饽:区块链不可篡改特性的商业价值

剖析金融交易场景下的数据溯源需求

金融机构对数据安全与可追溯性有着极高要求。在金融交易过程中,每一笔资金的流向都需要被准确记录并长期保存,以便核查和审计。传统数据库虽然能够存储大量信息,但存在被篡改或删除的风险。区块链技术凭借其链式存储结构和哈希算法,天然具备防篡改和可溯源的特性。一旦数据被记录到区块中,任何修改都会导致后续哈希值的变化,从而立即暴露篡改行为。这使得区块链特别适合用于金融交易场景,能够有效追溯每笔资金的流转路径,增强数据的可信度和完整性。

解读银行结算系统与区块链的天然适配性

银行结算系统涉及大量资金流动和信息记录,对准确性和安全性要求极高。区块链的不可篡改特性能够确保交易记录的真实性,防止数据被恶意修改。同时,区块链采用分布式记账方式,各个节点共同维护同一账本,进一步提升了系统的透明性和抗攻击能力。这种机制与银行结算的业务逻辑高度契合——金融为区块链提供了实际应用场景,而区块链则为金融交易提供了更加安全可靠的技术基础。二者形成互补,共同构建更稳固的金融基础设施。

预言区块链对信任机制的革命性影响

在信息互联网时代,数据安全和信任缺失成为显著问题,用户与机构之间的信任成本不断攀升。区块链技术通过密码学方法和共识机制,建立起一种新型信任模式,其核心在于不依赖中心化机构的认证,而是通过技术手段确保数据的真实与不可篡改。这一特性为构建可信的数字环境提供了全新思路。正如互联网彻底改变了信息传递的方式,区块链有望重塑数据信任的机制,推动从“信息互联网”向“价值互联网”的演进,为未来的数字社会奠定信任基石。

信任革命进行时:区块链如何重塑数字世界规则

对比信息互联网与价值互联网的本质差异

的信息互联网主要解决了信息传递的效率问题,但未能有效解决价值传递中的信任问题。传统互联网环境下,数据可以被随意复制和修改,导致数字世界中的价值转移必须依赖第三方中介机构来建立信任。而区块链技术通过其不可篡改、可溯源的特性,构建了价值互联网的基础设施,使数字资产能够像实物资产一样实现点对点的安全转移,不再需要中间方的信用背书。

分析信息过载时代的信任成本困局

在信息爆炸的时代,用户与用户、用户与企业之间的信任成本不断攀升。信息安全问题频发,数据篡改、信息泄露等风险导致各方在交易和协作过程中需要投入大量资源来验证信息的真实性和可靠性。这种高昂的信任成本不仅降低了效率,也限制了数字经济的进一步发展。传统中心化的信任机制在面对大规模、跨境的数字交互时,显露出明显的局限性。

展望区块链技术驱动的信用基础设施

区块链技术为解决信任问题提供了全新的技术路径。通过密码学算法和分布式共识机制,区块链建立了一个去中心化的信任环境,使参与者能够在不需要相互信任的情况下进行可靠的价值交换。这种技术不仅适用于金融领域的结算与溯源,更有潜力重构整个数字世界的信任体系。正如互联网革命性地改变了信息传递方式,区块链技术有望引领一场信任机制的革新,为数字经济的发展奠定更加安全、高效的基础。