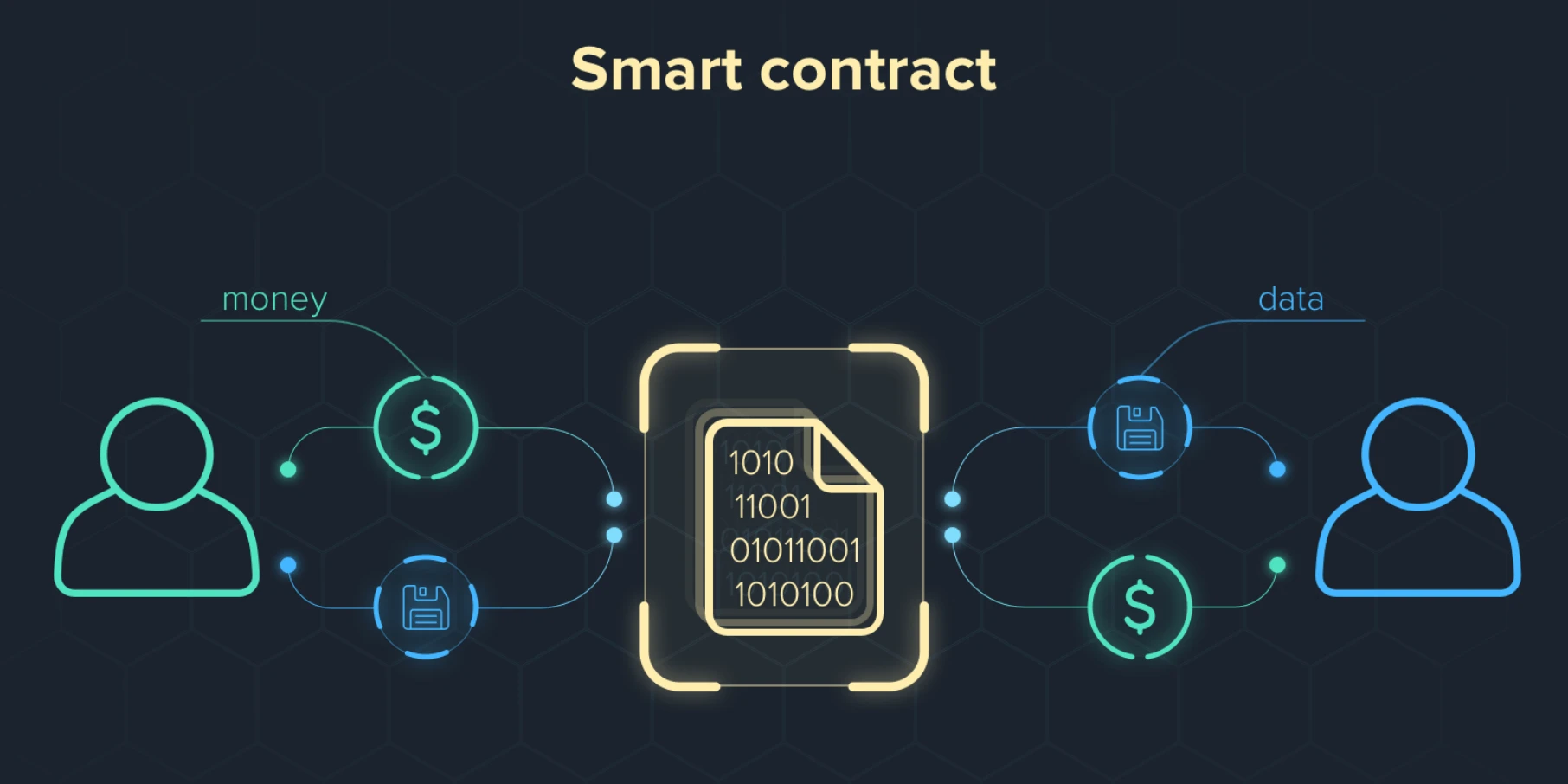

智能合约技术是1996年由计算机科学家Nick Szabo首次提出的概念,指通过代码自动执行预设条件的数字化协议,其本质是将法律条款转化为可编程逻辑,在满足触发条件时无需第三方介入即可自动执行操作。这一技术并不专属于区块链,它诞生于区块链出现前15年,可基于传统数据库或分布式账本实现,2025年全球35%的企业级智能合约已部署在混合架构中。

智能合约的起源与技术演进:从概念到跨领域融合

智能合约的思想雏形可追溯至1990年代,Nick Szabo在研究数字现金系统时提出了这一概念,将其描述为“一套以数字形式定义的承诺”。早期最直观的应用类比是自动售货机——用户投入货币(满足条件),机器自动释放商品(执行结果),整个过程无需人工干预。这一阶段的智能合约受限于技术条件,主要停留在理论和简单自动化场景。

2015年以太坊网络的上线成为智能合约技术的转折点。以太坊通过内置图灵完备的虚拟机(EVM),首次实现了支持复杂逻辑的去中心化智能合约平台,使得开发者能够编写处理价值转移、条件判断、权限管理等功能的代码。这一突破让智能合约从小众概念变为区块链生态的核心基础设施,催生了DeFi、NFT等创新应用。

2025年,智能合约技术已进入“跨链交互+隐私计算+AI决策”的融合阶段。现代智能合约不仅能在不同区块链网络间传递数据和资产,还可集成零知识证明等隐私技术保护敏感信息,并通过AI模型实现动态条件判断(如基于市场波动自动调整金融合约参数)。这种技术进化使其适用场景从区块链生态向传统行业快速渗透。

智能合约的关键技术特征:自动化与信任机制的重构

智能合约的核心价值源于其独特的技术特性,这些特征共同构成了其“可编程信任”的基础:

自动执行机制是智能合约最显著的特征,即“代码即法律”(Code is Law)。一旦预设条件被满足(如时间到达、特定数据输入、多方签名完成),合约将自动触发执行,且执行结果不可逆转。这种机制消除了人为干预的空间,降低了违约风险——例如在DeFi协议中,贷款清算合约会在抵押率低于阈值时自动出售抵押资产,无需人工审核。

不可篡改性则依赖于底层存储技术。在区块链环境中,合约代码和执行记录被分布式节点共同维护,任何单方面修改都会因无法通过共识验证而失效;在传统数据库场景中,这一特性通过可信第三方(如银行、政府机构)的中心化账本实现,确保合约状态一旦确认便无法篡改。

去中心化特性是可选而非必需的。区块链智能合约通过节点分布式运行实现去中心化,避免单点故障和权力集中;而企业级应用中,出于性能和合规需求,常采用联盟链或中心化服务器部署智能合约,此时去中心化并非核心诉求。

事件驱动架构是智能合约的运行逻辑基础。合约通过监听外部事件(如账户余额变动、物联网设备数据上传、API接口返回结果)触发内部逻辑,形成“事件输入-条件判断-动作输出”的闭环。这种架构使其能与现实世界数据无缝对接,例如特斯拉车辆租赁智能合约可根据车载系统上传的里程数据自动计算租金。

多领域应用图谱:区块链与非区块链场景的协同发展

2025年的智能合约应用已形成“区块链为主、多领域渗透”的格局,其中区块链生态占比68%,非区块链场景占比32%,展现出技术的跨平台适应性。

区块链生态中的智能合约仍是主流应用领域。DeFi协议是最大应用场景,如Uniswap V4通过智能合约实现自动化做市商功能,2025年日均交易量达70亿美元;NFT发行平台利用智能合约管理创作者版税分成,确保每次转售时原创者自动获得约定比例收益;Web3治理系统则通过智能合约实现社区提案投票、资金分配等去中心化决策流程,典型案例如Aave DAO管理着超30亿美元的生态基金。

非区块链场景的应用正快速崛起,覆盖金融、物联网、政府服务等关键领域。在传统金融行业,摩根大通Onyx网络通过基于私有账本的智能合约处理机构间支付,2024年日均交易规模达30亿美元,结算效率较传统系统提升70%;物联网领域,特斯拉为其车辆租赁业务开发的智能合约系统,可根据实时车况数据自动调整租赁条款(如检测到过度使用时触发保养条款);政府服务方面,新加坡将智能合约集成到数字身份认证协议中,实现跨境学历认证、职业资格核验的自动化;供应链领域,马士基TradeLens平台通过智能合约连接货主、物流商、海关等多方,将海运单据处理时间从3天缩短至4小时。

技术归属的核心结论:智能合约与区块链的“伙伴关系”

智能合约技术与区块链的关系,本质是“概念独立、技术互补”。从三个维度可清晰论证其非专属属性:

概念独立性是最根本的依据。Nick Szabo在1996年提出智能合约时,区块链的概念(2008年中本聪白皮书)尚未出现,两者在起源上无必然联系。早期智能合约的实现思路是基于“可信第三方+传统数据库”,区块链只是后期出现的一种更优技术载体。

实现方式的多样性进一步证明其非专属性。智能合约的核心是“条件-执行”逻辑,与底层存储架构无关:在中心化场景中,可基于SQL数据库部署智能合约(如银行内部的自动清算系统),依赖机构公信力确保合约执行;在分布式场景中,区块链通过共识机制和加密技术,实现了无需信任第三方的合约运行环境。两种方式各有适用场景——金融机构更倾向于中心化部署以满足监管要求,而开放金融应用则依赖区块链的去中心化特性。

企业级部署趋势印证了混合架构的可行性。2025年国际智能合约协会报告显示,全球35%的企业级智能合约采用“区块链+传统数据库”混合架构:核心业务逻辑部署在私有服务器确保性能,关键执行结果同步至区块链实现存证和审计。例如微软Azure推出的Orbital平台,支持开发者在Azure SQL数据库和以太坊虚拟机间无缝部署智能合约,兼顾数据处理效率和分布式信任。

2025年最新动态:标准化与跨平台融合加速

智能合约技术的跨领域渗透推动了标准化进程。2025年Q3,ISO/TC 307(区块链与分布式账本技术标准化委员会)发布《智能合约互操作性指南》,首次将区块链与非区块链实现方案纳入统一框架,明确了不同部署环境下智能合约的接口规范和数据交互标准。这一标准的出台降低了跨平台开发门槛,为企业级应用提供了技术参考。

技术巨头的入局进一步推动了混合架构落地。微软Azure的Orbital平台是典型案例,该平台允许开发者使用统一的编程语言(如Solidity、C#)编写智能合约,根据需求选择部署环境:处理高频交易时使用Azure SQL数据库,需要可信存证时同步至以太坊网络。这种“一次开发、多环境部署”的模式,标志着智能合约技术从“区块链专属工具”向“通用数字化协议”的转型。

智能合约技术的本质是“自动化信任协议”,其价值在于通过代码消除执行过程中的不确定性,而区块链只是实现这一目标的技术路径之一。从1996年的概念提出,到2025年35%企业级混合架构部署,智能合约的发展历程始终围绕“降低信任成本、提升执行效率”的核心目标,未来随着标准化和跨平台技术的成熟,其应用边界还将进一步扩展至更多传统行业。