交易确认是区块链网络通过共识机制验证交易有效性并将其永久记录的过程,需经历广播验证、区块打包、链式确认三个阶段;而等待多个区块确认则是为防范双花攻击、提升概率安全性并满足网络延迟补偿与合规要求的核心机制。以下从技术原理到实际应用展开深度解析:

区块链交易确认的完整技术流程

区块链交易确认本质是分布式网络达成共识的过程,其核心逻辑可拆解为三个递进阶段:

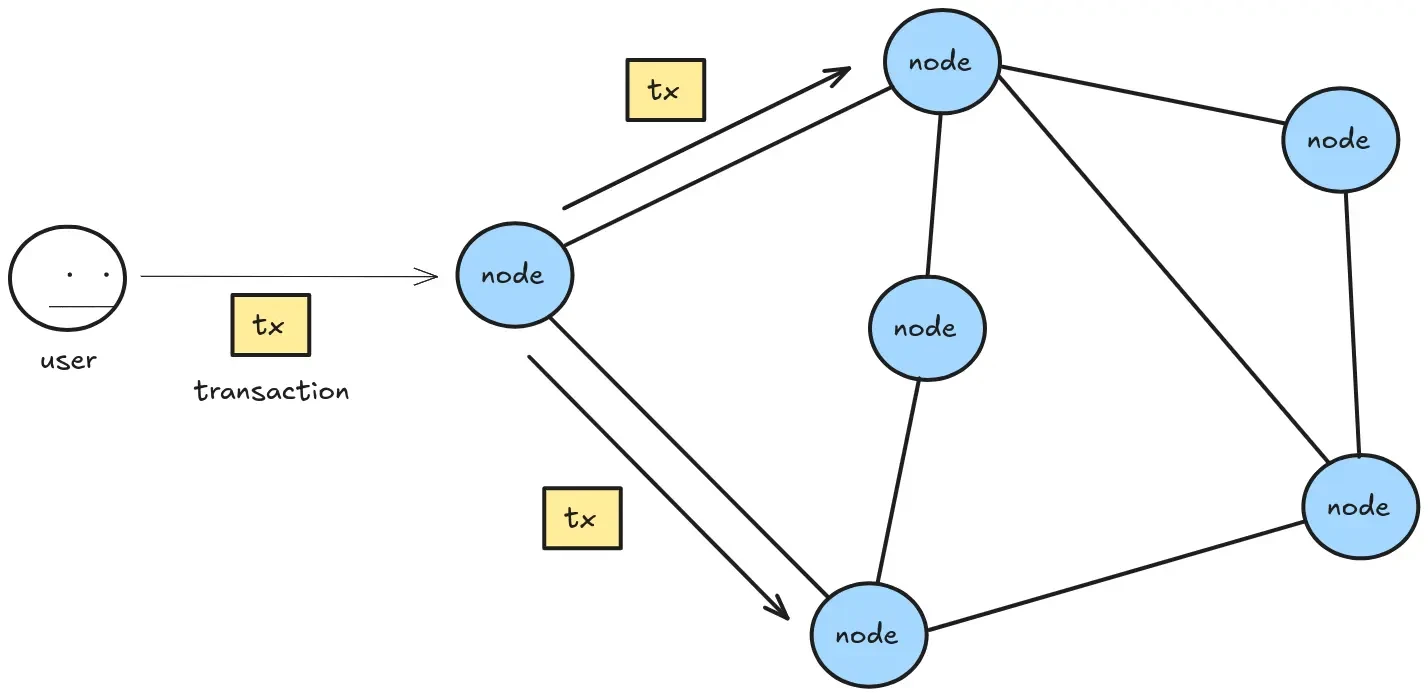

1. 交易广播与节点验证

当用户发起转账时,交易信息(含发送方公钥、接收方地址、金额、数字签名等)首先通过P2P网络扩散至全网节点。每个节点会执行基础验证:检查交易格式是否合规、数字签名是否匹配发送方公钥、发送账户余额是否充足(即UTXO未被花费)。根据2025年Plisio安全报告,这一阶段可过滤约25%的无效交易,如格式错误或签名伪造的请求。

2. 区块打包与共识竞争

通过基础验证的交易会进入节点的“内存池”,等待被打包进区块。此时,不同共识机制下的打包逻辑差异显著:

- PoW机制(如比特币):矿工需竞争解决SHA-256哈希难题,将交易按手续费优先级排序打包成候选区块。平均每10分钟生成一个有效区块,区块头包含前序区块哈希、Merkle树根(汇总交易数据)及随机数Nonce。

- PoS机制(如以太坊2.0):验证者需质押32 ETH成为活跃节点,通过Casper FFG协议随机选择出块者。新区块生成时间缩短至12-15秒,且引入“最终性确认”概念——当区块通过2/3验证者投票后,视为永久不可逆转。

3. 链式确认与不可篡改性

首个包含目标交易的区块生成后,交易获得“1次确认”。随着后续区块不断生成,每个新区块通过哈希指针与前一区块链接,形成单向加密链条:新区块头的“前区块哈希”字段存储上一区块的唯一标识,而本区块的Merkle树根则确保交易数据无法被篡改。每新增一个后续区块,交易的确认数+1,其在链上的“深度”随之增加。

多区块确认的核心价值:从概率安全到网络共识

仅1次确认(即交易首次被打包)并不足以保障安全,多区块等待机制是区块链抵御攻击、实现分布式信任的关键设计:

1. 双花攻击防御的数学基础

双花攻击指攻击者尝试将同一笔资金在不同区块中重复花费(如A向B支付1 BTC,同时向自己另一地址支付1 BTC)。根据中本聪共识理论,区块链通过“最长链规则”判定有效账本——即全网接受工作量最大(PoW)或验证者投票最多(PoS)的链条为真链。当交易所在区块后形成足够长的后续链时,攻击者需伪造更长的竞争链才能篡改交易,而这一难度随确认数呈指数级增长。

- 量化安全边界:当攻击者掌握10%算力时,6次确认可使攻击成功概率降至$e^{-\lambda} \approx 0.15%$(λ=攻击者算力占比×确认数);若达到6次确认,伪造最长链的概率理论上<0.1%,这也是比特币生态长期采用“6次确认”作为安全阈值的核心依据。

2. 网络延迟与分叉风险补偿

区块链网络节点分布在全球各地,区块传播存在地理延迟(跨洲际节点约200-500ms),可能导致短时间内出现“分叉链”(即多个节点同时生成区块)。多区块确认通过等待“最长链胜出”,可自然消除临时分叉带来的不确定性。例如以太坊2.0虽出块速度快,但仍需等待多个epoch(每个epoch含32个区块)实现最终性,正是为平衡速度与安全性。

3. 合规与风险控制实践

金融机构对区块链交易的确认要求更为严格:加密交易所(如Coinbase)通常要求3次确认后处理存款,法币出入金通道则采用6次确认阈值,这与传统金融的“轧差结算”逻辑类似——通过时间换空间,将交易风险压缩至可接受范围。2024年Chainalysis报告显示,99.1%的欺诈交易发生在确认数<3的阶段,印证了多区块等待的实际风险防控价值。

2025年技术演进:确认效率与安全性的平衡创新

区块链技术持续优化交易确认机制,最新进展聚焦于提升效率的同时强化安全性:

1. 分片链的并行确认方案

卡内基梅隆大学提出的Justitia协议通过动态手续费分配机制,激励验证者优先处理跨分片交易,使分片链间的确认效率提升30%。该协议在Polygon zkEVM等Layer2网络中已落地,实现了“分片内1确认+跨分片3确认”的混合安全模型。

2. 后量子时代的确认阈值升级

随着量子计算技术发展,NIST(美国国家标准与技术研究院)在2025年标准草案中建议,后量子区块链需将安全确认数提升至10次,通过增加攻击成本抵消量子算力可能带来的哈希破解风险。

3. 实时确认监控工具普及

Chainalysis推出的“确认热力图”工具(https://analytics.chainalysis.com/confirms)可实时显示各链的攻击风险概率,例如当比特币网络算力波动时,系统会动态调整推荐确认数(如算力骤降时从6次临时提升至8次)。

实践指南:不同场景下的确认数选择

确认数的设定需平衡安全性与用户体验,以下为2025年行业主流标准:

- 小额零售支付(如咖啡、日用品):推荐≥3次确认,此时防欺诈概率已达99.99%,接近传统支付卡的安全等级,且等待时间在PoS链中可控制在1分钟内。

- 大宗资产转移(如房产、企业并购):需≥6次确认,安全性等效于SWIFT跨境电汇的“最终结算”标准,尤其适用于价值超10万美元的交易。

- DeFi协议交互(如质押、借贷):建议≥12次确认,因智能合约漏洞可能被利用进行链上攻击,额外的确认深度可降低重组风险(Lido等流动性质押协议已采用此标准)。

结语:确认机制——区块链信任的数学基石

交易确认过程本质是分布式网络通过数学算法达成共识的过程,而多区块等待机制则是将“概率安全”转化为“实际可信”的关键桥梁。从比特币的10分钟出块到以太坊的秒级确认,从6次确认规则到后量子时代的阈值升级,区块链技术始终在效率与安全的动态平衡中演进。理解这一机制,不仅能帮助用户规避交易风险,更能洞察区块链作为“信任机器”的底层逻辑——它不依赖中心化机构,而是通过密码学、博弈论与分布式系统的融合,构建起前所未有的数字信任体系。